Мошенский муниципальный округ расположен на востоке Новгородской области, на севере граничит с Хвойнинским, на востоке – Пестовским, на западе – Боровичским округами, на юге – с Тверской областью. По его территории проходит федеральная трасса Санкт-Петербург – Вологда. Ближайшая железнодорожная станция от административного центра округа – села Мошенское в 50 км, в г. Боровичи, а Великий Новгород – в 250 км.

Сопки, курганы, жальники в Мошенском округе показывают, что берега местной реки Уверь были заселены уже около тысячи лет назад.

Первые упоминания об этом старинном селе встречаются в писцовых книгах Бежецкой пятины 1545 г. Здесь, в «Никольскомъ погосте въ Мошне», вероятно, была усадьба Ивана и Петра Федоровичей Калитеевских, из рода Кучецких, имевших владения и в других пятинах. Петр в 1548 г. умер, «а остался у него сынъ, Зверемъ зовутъ, и службу служытъ».

Этимология названия села противоречива: либо от слова «мошна» – кошель, сума, казна, либо от «мха» – мшинское, моховое, мшанское. Местное население связывает происхождение слова с многочисленностью зажиточных поместий по берегам р. Уверь в XVI в. или с боровыми мхами на крутых берегах реки. (В древние времена Уверь имела большое транспортное значение, являясь частью водного пути из Волги в озеро Ильмень и Великий Новгород, а позднее в Санкт-Петербург.) Из писцовых книг Бежецкой пятины известно, что село возникло на месте двух погостов: правобережного Николо-Мошенского и левобережного Спасо-Мошенского, а в последней четверти XVI в. экономическая жизнь края пришла в упадок. Деревни, где «земля худа, а описью дорога», запустели; в погосте Никола на Мошне, как отмечено в писцовой книге за 1582 г., закрыта даже церковь, в кельях живут нищие. Значительно лучше обстояли дела в Спасопреображенской и Покровской церквах в погосте Спаса на Мошне, где на церковных землях торговали семь лавок, с которых брали оброк «на темьянь и на свечи по два алтына».

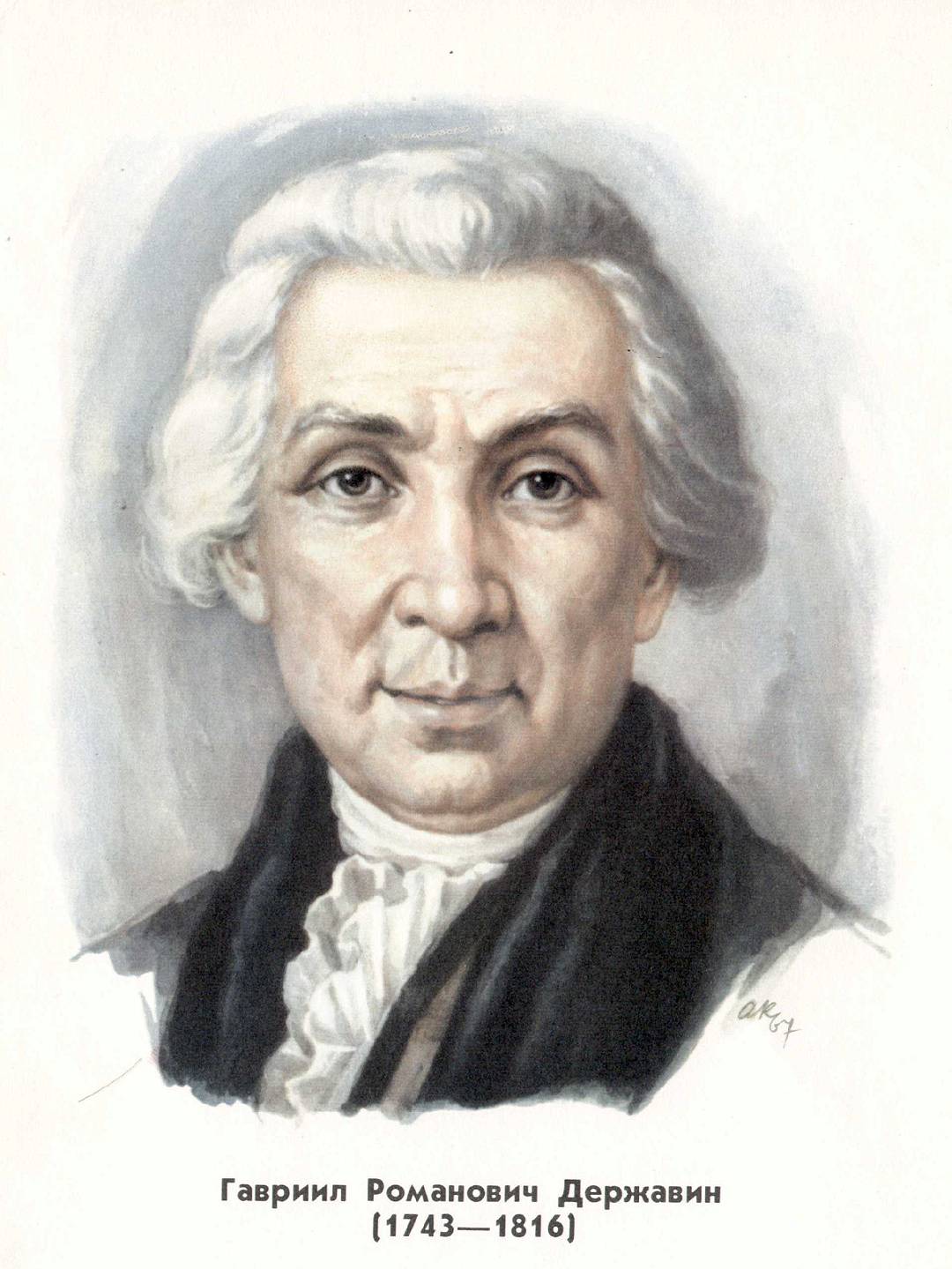

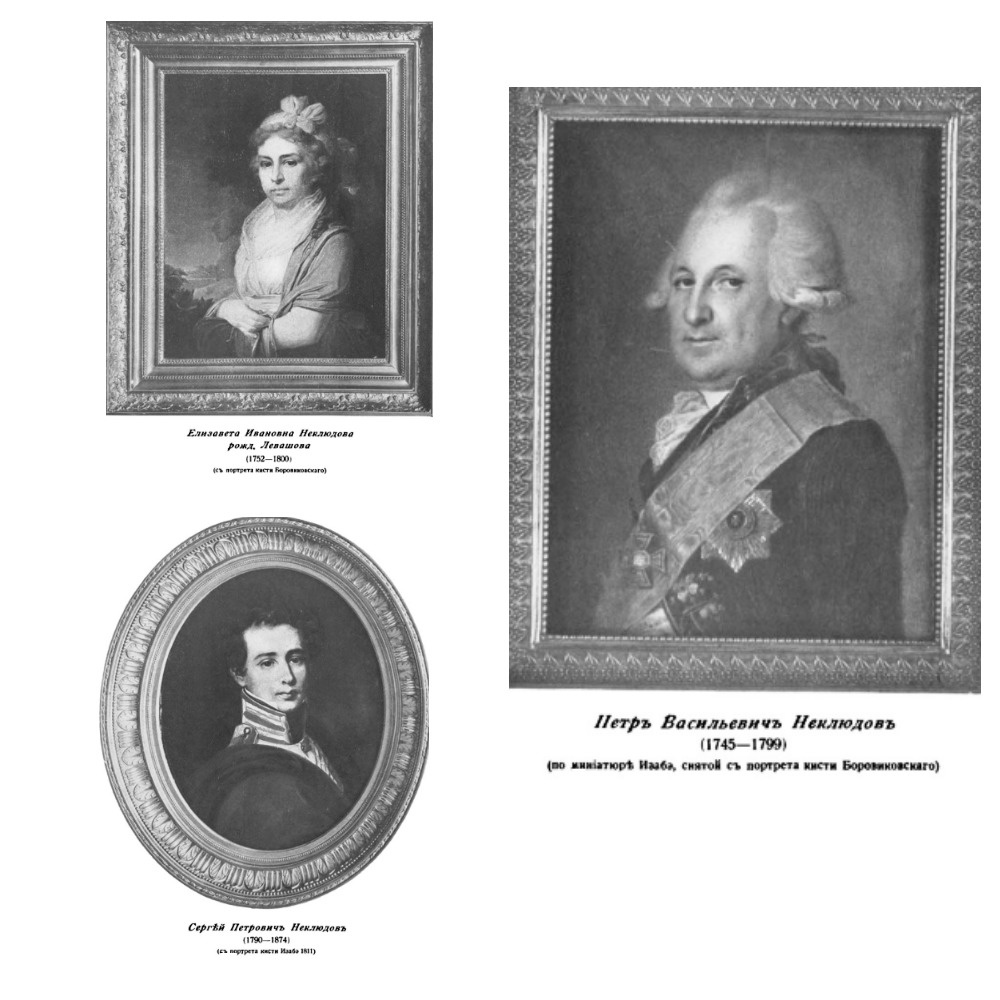

Особое развитие Мошенское получило в XVIII в. Некоторые представления о собственниках земель, расположенных на этой территории, дает современное справочное издание: «В последней четверти XVIII в. имение у погоста Спаса на Мошне принадлежало петербургскому прокурору Ивану Левашову. Сюда приезжали поэт Г.Р. Державин и пианист Фильд. В летнее время жила семья П. Неклюдова, детям которого впоследствии перешло имение».

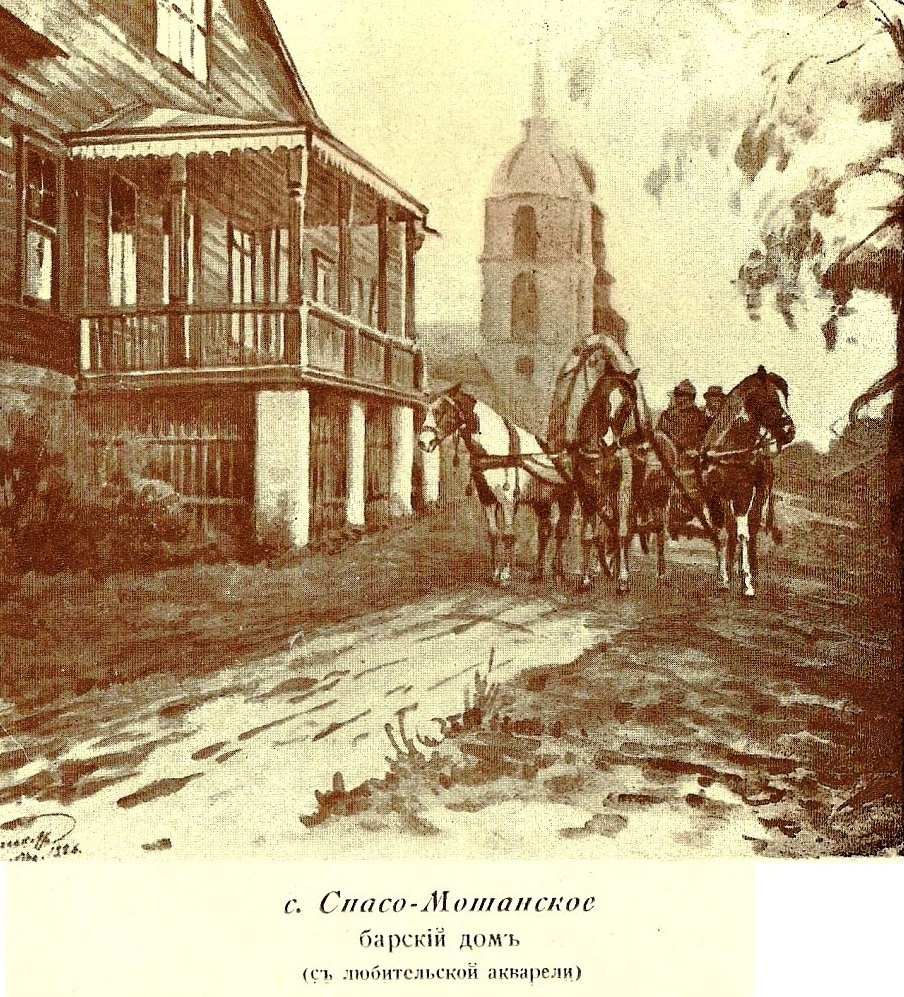

В 1764 г. капитан-поручик лейб-гвардии И.М. Левашов построил на высоком берегу Увери теплую каменную церковь, покрытую железом, а его внук С.П. Неклюдов – колокольню. Рядом находилась деревянная на кирпичном фундаменте Преображенская церковь. В «Новгородских епархиальных ведомостях» за 1895 г. сохранилось ее подробное описание: церковь 1722 г. построена «кораблем», колокольня из трех «восьмериков», увенчанная восьмигранной главкой, здание украшено богатой резьбой. Все исполнено топором и «без единого гвоздя». К сожалению, этот уникальный памятник сгорел в 1945 г.

В начале ХХ в. часть земли помещиков Неклюдовых, Поскочиных и других приобрел действительный статский советник П.М. Божерянов, уроженец Санкт-Петербурга. В усадьбе Спасо-Мошенское родился в 1875 г. его сын Владимир, который сделал в своем дневнике следующую запись: «Не знаю почему, но я всегда прихожу в волнение, когда еду туда, домой… С Мошенским я больше чем сроднился. Я его полюбил всей душой и, кажется, все мечты сводятся к тому, чтобы жить, дышать им». Усадьба состояла из двух каменных и двух деревянных домов, скотных дворов, каменного гумна, амбара, бани. В имуществе числились много сельскохозяйственных машин и орудий труда, несколько коров, лошадей, почтовая станция, сад из ста яблонь. Дом был обставлен дорогой мебелью, имелись рояль, дорогие иконы, картины, посуда, богатая библиотека (свыше тысячи книг).

В 1911 г. на левом берегу, в Спасо-Мошенском, в двадцати домах проживали 96 человек (46 мужчин и 50 женщин); работали четыре лавки, имелся постоялый двор. На правом берегу, в Николо-Мошенском, в 13 домах обитали 64 человека (35 мужчин и 29 женщин). Каждая из сторон устраивала свои ярмарки: на левом берегу – 6 августа и 8 сентября, на правом – 9 мая, 21 ноября и 6 декабря. В селе (оно входило в состав Николо-Мошенской волости Боровичского уезда Новгородской губернии) находились волостное правление, земская школа, основанная в 1872 г., больница, образованная в 1874 г. из больничного приюта, а также каменная церковь святителя Николая Чудотворца с часовней (1787 г. постройки), имелись страховой агент, становой пристав и урядник.

В 1918 г. был создан Николо-Мошенский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Большевики выселили семью Божеряновых из родового имения. В.П. Божерянов умер в нищете, его единственная дочерь, не сумев приспособиться к новому укладу жизни, скончалась в психиатрической больнице.

В августе 1927 г. в составе Боровичского округа Ленинградской области был образован Мошенской район. (В 1944 г. он – в составе Новгородской области, в 1963 г. упразднен, его территория стала частью Боровичского сельского района; воссоздан указом Президиума Верховного совета РСФСР от 12 января 1965 г.)

Изначально район развивался как сельскохозяйственный, что было обусловлено климатическими и почвенными условиями, отдаленностью от железных дорог, отсутствием водных судоходных путей, малой изученностью полезных ископаемых, историческими традициями. В первой половине 1930-х гг. население в основном занималось переработкой сельхозпродукции, в числе перспективных направлений были лесная и рыбная отрасли. Сегодня это один из самых экологически благополучных округов в области, его живописнейшая территория, где свыше 60 озер, служит местом отдыха жителей Новгородской и близлежащих областей, а также крупных городов страны.

С Мошенским округом связана жизнь известных людей России. Географ, этнограф, публицист, генерал-лейтенант Алексей Иванович Макшеев, друживший в молодости с Тарасом Шевченко и близко знавший таких знаменитых людей, как Буташевич-Петрашевский, Герцен и Плещеев, подолгу жил в имении Олехово на берегу озера Великое и даже опубликовал в «Памятной книжке Новгородской губернии на 1864 год» свое исследование «О рыболовстве на озере Великом». Время пощадило парк усадьбы А. И. Макшеева, который относится к памятникам садово-паркового искусства. Парк охраняется государством. В нем установлен памятный знак.

С Мошенским краем был тесно связан знаменитый детский писатель Виталий Валентинович Бианки. В «Стране Див» Мошенского муниципального округа Виталий Бианки много и интересно работал, ходил на охоту, с группой юннатов из Ленинграда вел наблюдения за птицами. Кроме рассказов и очерков, задуманных и написанных в Яковищах и Михееве, он оставил основательное научное исследование «Птицы Мошенского района».

В годы Великой Отечественной войны известный русский художник Илья Глазунов мальчиком был вывезен из блокадного Ленинграда в д. Гребло. Полуживого от истощения его выходила Марфа Скородумова. Впечатления от Мошенского края, его озер оставили глубокий след в его душе. Многие известные художественные произведения Ильи Глазунова были навеяны воспоминаниями детства.

Среди достопримечательностей можно выделить церковь Покрова Богородицы в деревне Платаново, воздвигнутую в 1823 г. в стиле классицизма; восстановленные в 1990-е гг. часовни в деревнях Высокогорье, Заозерицы и святые источники, а также памятник археологии – Мошенскую сопку (захоронение славянской знати). В 1902 г. сопки на берегу реки Уверь исследовал Н.К. Рерих, составивший карту археологических обследований и раскопок.

Из многочисленных усадьб XIX в. сохранились дома лесопромышленника из Санкт-Петербурга Р.А. Круглика и купца А.Рябова (краеведческий музей) в Мошенском, помещика Дарагана в Ореховно; усадьба Рейхеля в деревне Петрово, принадлежавшая старинному роду Апраксиных.

Среди памятных мест в Мошенском — школа, в которой училась разведчица Зоя Круглова, на фасаде школы размещена мемориальная доска. Здание, построенное помещиком С.Я. Цацурой в 1872 году, было впоследствии продано земству. С 1872 года в нем размещалась земская школа.

Мошенской муниципальный округ Новгородской области

Официальный сайт Мошенского муниципального округа Новгородской области

-

Официально

-

Структура муниципального образования

- Глава округа

- Представительный орган муниципального образования

- Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

- Контрольно-счетный орган муниципального образования

- Общественные советы

- Муниципальные подведомственные организации и обособленные структурные подразделения

- Территориальная избирательная комиссия

- Муниципальная служба

- Документы

- Статистика

- Оценка регулирующего воздействия

- Муниципальные закупки и конкурсы

- Информационные системы

- Аукционы по продаже (предоставления в аренду) муниципального имущества

-

Структура муниципального образования

-

Деятельность

-

Направления деятельности

- ЖКХ

- Муниципальный контроль

- Защита населения при ЧС и ГО

- Корпорация МСП

- Социально-значимые государственные и муниципальные услуги

- Экономическая сфера

- Образование

- Культура

- Туризм

- Физическая культура и спорт

- Градостроительство

- Охрана окружающей среды

- Земельные отношения

- Противодействие коррупции

- Территориальное общественное самоуправление

- Инициативное бюджетирование

- Народный бюджет

- Национальные проекты

- Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»

- Мой выбор

- Наградная деятельность

- Программа переселения соотечественников

- Молодежная политика

- Инвестиционная деятельность

- Семейноцентричность

- Меры поддержки

- Проекты и программы

- Национальные проекты

- Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма

-

Направления деятельности

- Для жителей

- Заявки

- О муниципальном образовании

- Общественный контроль

- Правила оформления обращения

- Контакты

- Каталог вакансий

- Ответы на часто задаваемые вопросы